一般的なUNIXだとifconfig -aでOSが抱えるIPアドレスの一覧が取得できますが、HP-UXは-aオプションをサポートしないのでnetstatコマンドで調べる必要があります。

HP-UX:netstat -in

ま、方言の範囲です。

2009年12月1日火曜日

2009年9月13日日曜日

UNIXのNICインタフェースStatus調査コマンド

■Solarisのlink statusの調べ方

/usr/sbin/dladm show-dev

/usr/sbin/dladm show-link

■HP-UXのlink statusの調べ方

/usr/sbin/nwmgr

/usr/sbin/dladm show-dev

/usr/sbin/dladm show-link

■HP-UXのlink statusの調べ方

/usr/sbin/nwmgr

2009年3月24日火曜日

MACのショーットカットキー

■テキスト入力

入力した文字を英字に変換 →「fn」+「F10」

入力した文字をカタカナに変換 →「コマンド」+「K」

行頭に移動 →「コマンド」+「←」

行末に移動 →「コマンド」+「→」

■画面操作系

アプリ終了 →「コマンド」+「Q」

デスクトップ表示 →「コマンド」+「M」

■OS操作

OS終了 →「Cntl」+「Eject」

メディアEject →「コマンド」+「E」

入力した文字を英字に変換 →「fn」+「F10」

入力した文字をカタカナに変換 →「コマンド」+「K」

行頭に移動 →「コマンド」+「←」

行末に移動 →「コマンド」+「→」

■画面操作系

アプリ終了 →「コマンド」+「Q」

デスクトップ表示 →「コマンド」+「M」

■OS操作

OS終了 →「Cntl」+「Eject」

メディアEject →「コマンド」+「E」

2009年3月20日金曜日

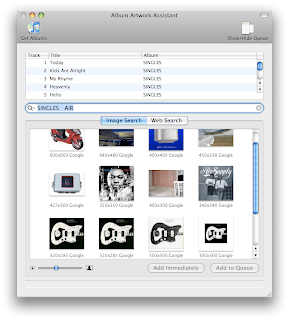

MACの便利ソフト@Album Artwork Assistant

Album Artwork Assistant

■ソフト概要

iTunesライブラリのアートワークを取得してくれるソフト。

検索した結果(google,Amazon)から、任意の画像をアートワークとして指定できます。

複数のアルバムにまとめてアートワークを反映されるモード(やり方)と単一のアルバムごとに反映されるモード がありますが、結構時間がかかるので、前者での使い方がお勧めです。

メニューはすべて英語ですが、できることが少ないため全く問題になりません。動作も軽くお勧めできるソフトです。

■スクリーンショット

■使い方

1) Album Artwork Assistant と iTunes を起動し、iTunes のアルバムを選択。

2) Album Artwork Assistant の Get Albums アイコンをクリック。

3) 検索結果に意図した画像がなければ、検索ワードにアーティスト名などを追記して再検索。

4) 目的の画像を見つけたら、選択して Add to Queue をクリック

※このとき、300x300 以上の画像を選択すると Cover Flow で見てもきれいで満足度高し!!

5) 2) 〜 4) をアルバム分繰り返して最終的に Process Queue ボタンを押して反映

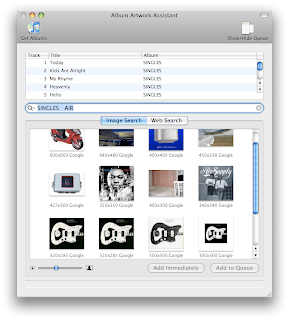

■ソフト概要

iTunesライブラリのアートワークを取得してくれるソフト。

検索した結果(google,Amazon)から、任意の画像をアートワークとして指定できます。

複数のアルバムにまとめてアートワークを反映されるモード(やり方)と単一のアルバムごとに反映されるモード がありますが、結構時間がかかるので、前者での使い方がお勧めです。

メニューはすべて英語ですが、できることが少ないため全く問題になりません。動作も軽くお勧めできるソフトです。

■スクリーンショット

■使い方

1) Album Artwork Assistant と iTunes を起動し、iTunes のアルバムを選択。

2) Album Artwork Assistant の Get Albums アイコンをクリック。

3) 検索結果に意図した画像がなければ、検索ワードにアーティスト名などを追記して再検索。

4) 目的の画像を見つけたら、選択して Add to Queue をクリック

※このとき、300x300 以上の画像を選択すると Cover Flow で見てもきれいで満足度高し!!

5) 2) 〜 4) をアルバム分繰り返して最終的に Process Queue ボタンを押して反映

2009年2月19日木曜日

ocspd

たまたまMACのステータスを確認(terminalからtopコマンドにて)したところ、ocspdなるデーモンが常駐(?)していることが発覚。

ちょいと聞き慣れないプロセス&しばらくしたら消えたので気になって検索してみるとOCSP自体は、"オンラインで証明書の失効情報を確認するためのプロトコル"であることがわかった。

簡単にまとめるとブラウザ等に登録されているCA証明書が失効していないか確認するための手順がOCSPってことらしい。

プロトコルといっても、レイヤ7でのプロトコルらしく伝送方式(レイヤ4)はHTTP/LDAP等が使われているみたい(RFC上規定されていないだけで、Appleがどのように実装しているかは不明)。

で、ocspdはOCSPリクエスタとしてOCSPレスポンダに問い合わせにいくためのプロセスと想定されるが、起動契機は不明(Safariだと思われるが、、、)。OCSPレスポンダのアドレスをどうリクエスタは知るのかなと調べてみたら、 CA証明書の拡張領域に記載されているらしいことがわかった。

じゃ、証明書をみて確認してみようと思ったら、Safariに取り込まれているCA証明書一覧の出力方法がわかんなかったので今日はここまで。

ちょいと聞き慣れないプロセス&しばらくしたら消えたので気になって検索してみるとOCSP自体は、"オンラインで証明書の失効情報を確認するためのプロトコル"であることがわかった。

簡単にまとめるとブラウザ等に登録されているCA証明書が失効していないか確認するための手順がOCSPってことらしい。

プロトコルといっても、レイヤ7でのプロトコルらしく伝送方式(レイヤ4)はHTTP/LDAP等が使われているみたい(RFC上規定されていないだけで、Appleがどのように実装しているかは不明)。

で、ocspdはOCSPリクエスタとしてOCSPレスポンダに問い合わせにいくためのプロセスと想定されるが、起動契機は不明(Safariだと思われるが、、、)。OCSPレスポンダのアドレスをどうリクエスタは知るのかなと調べてみたら、 CA証明書の拡張領域に記載されているらしいことがわかった。

じゃ、証明書をみて確認してみようと思ったら、Safariに取り込まれているCA証明書一覧の出力方法がわかんなかったので今日はここまで。

登録:

コメント (Atom)